Архивы автора: museum

Фольклорно игровая программа «Рождество на пороге». История празднования Рождества в России и святочные гадания.

6 января 2021 года в государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края «Невинномысский историко-краеведческий музей» прошла фольклорно игровая программа «Рождество на пороге». История празднования Рождества в России и святочные гадания. В крестьянском быту Святки считались самым большим, шумным и веселым праздником. Они охватывают собой период времени от Николина дня (19 декабря (6 декабря по ст. ст.) до Крещения (19 января (6 января по ст. ст.), то есть как раз тот месяц, когда земледельческое население, обмолотив хлеб и покончив со всеми работами, предавалось отдыху.

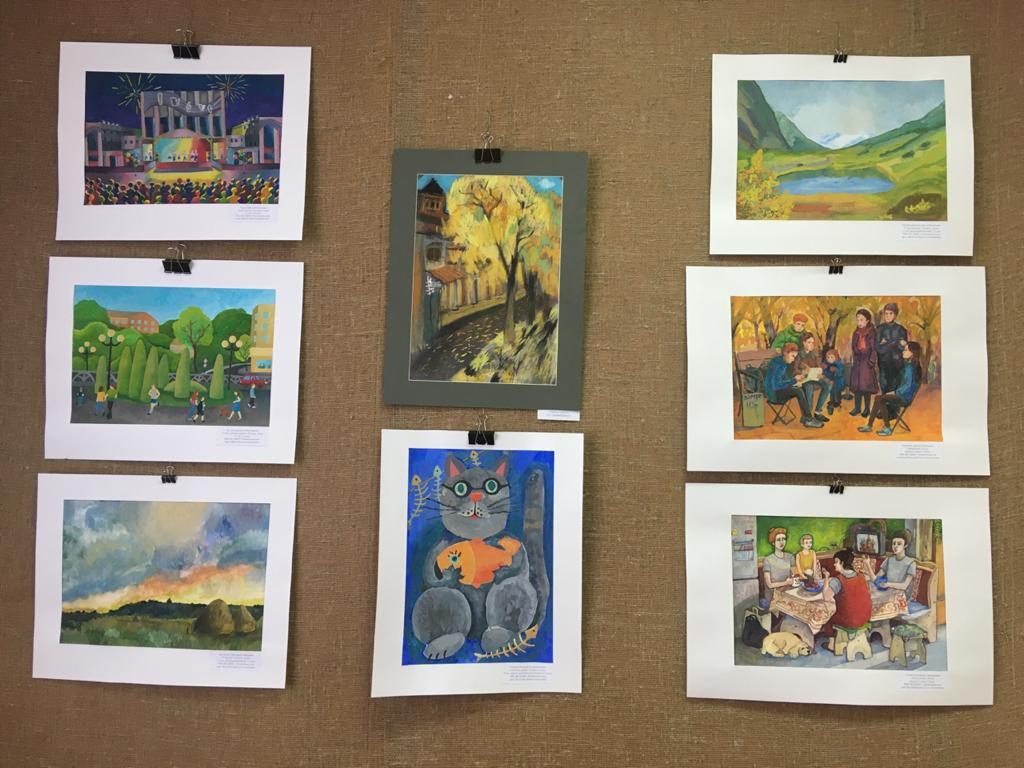

Читать далееОткрытие выставки-конкурса детских рисунков имени Е.С. Плетнёва

Новогодние затеи «Ёлочкины шалости»

25 декабря в государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края «Невинномысский историко-краеведческий музей» прошло мероприятие «Ёлочкины шалости», в ходе которого воспитанники детского сада №50 «Светофорик» поучаствовали в интерактивных играх и конкурсах, поводили хоровод вокруг красавицы ёлки.

Выставка из собственных фондов «Ёлочкины игрушки из бабушкиного сундучка»

В ГБУК СК «Невинномысский историко-краеведческий музей» открылась выставка из собственных фондов под названием «Ёлочкины игрушки из бабушкиного сундучка».

Выставка посвящена истории новогодней игрушки.

Мы решили познакомить с нашей музейной коллекцией. Конечно, игрушек пока не так много, но тем не менее…

Каждая игрушка — словно оживший кусочек истории. Блеклые, с незамысловатым рисунком игрушки близки каждому советскому ребенку. Даже теперь, когда в производстве елочкиных украшений используются новые технологии и яркие цвета, милее стареньких домиков, фонариков и шаров, говорят люди старшего поколения, все равно не найти. У нас в музее собралась целая серия стеклянных елочных украшений на различную тематику: садово-огородная тема, миниатюры, сосульки, шары. Но есть и бумажные, и картонные, и из искусственных материалов — например, пластмассы.

Мастерская радости «Бычок-символ 2021 года»

22 декабря в государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края «Невинномысский историко-краеведческий музей» прошел мастер – класс «Бычок-символ года 2021» изготовление новогодней игрушки в форме бычка (цветная бумага, картон).

Покровителем следующего года будет Белый Металлический Бык.

Воспитанники детского сада №30 «Солнышко» поучаствовали в мастер-классе. Сделали своими руками, из заранее подготовленных деталей, бычка, который не только порадует близких, но и станет домашним талисманом!».

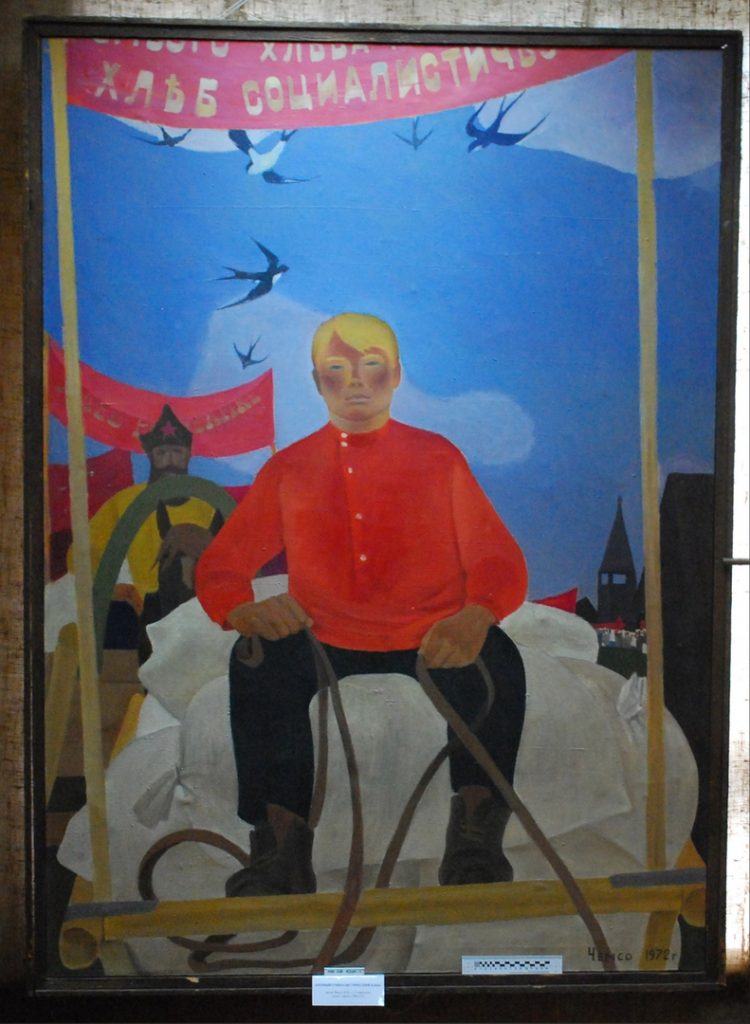

Читать далееРубрика «Музейный экспонат»

«Первый социалистический хлеб»,

Автор Виктор Муссович Чемсо (1933-1994 гг.)

Заслуженный художник РФ

В.М. Чемсо, прежде всего художник огромного эмоционального и духовного содержания. Его станковая картина, портрет наполнены психологизмом, точной характеристикой времени и действия.

Читать далееУважаемые посетители!!!!!!!!

С 7 декабря 2020 года вход в ГБУК СК «Невинномысский историко-краеведческий музей» осуществляется по QR-коду

В соответствии с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.11.2020 г. №490

«О внесении изменений в постановление Губернатора СК от 26.03.2020 г. №119

«О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»

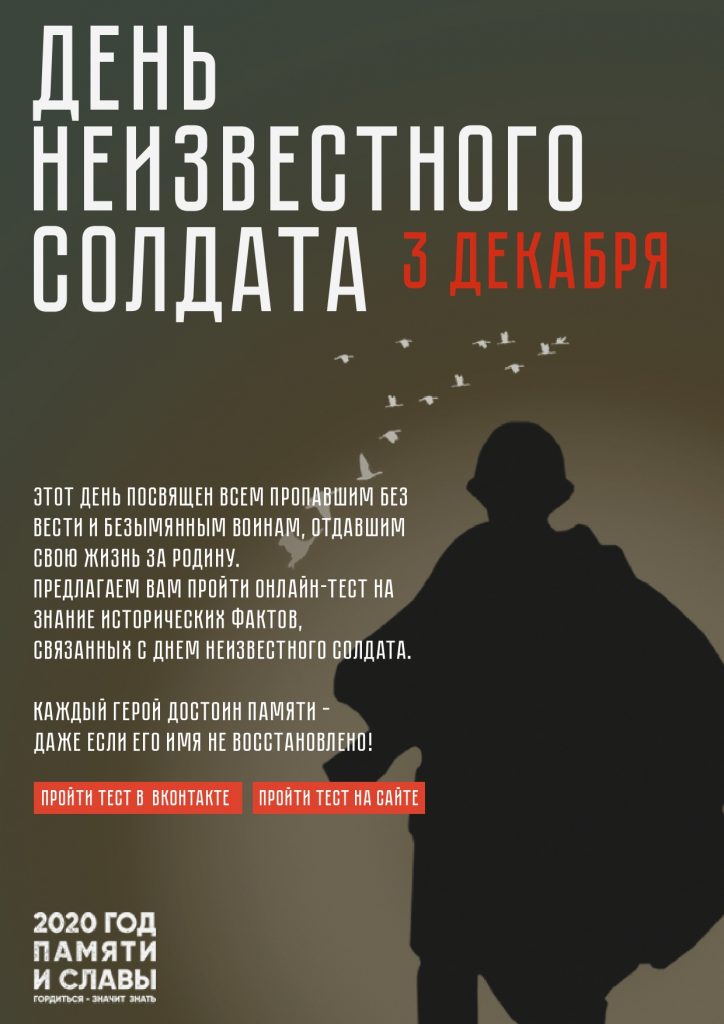

День Неизвестного солдата

День неизвестного солдата — 3 декабря

для прохождения теста переходите по ссылке:

https://год2020.рф/деньнеизвестногосолдата